息ぬきに

いつものことですが、朝昼晩と時間があればドラマが流れている我が家です。

家族に付き合って全部は観てはいられないので、耳で流していることも多いわけですが......

つい最近の放送でとても懐かしいピアノのメロディが流れてきたとたん、わたしの頭に浮かんだ文字が上のタイトルでした。

念のため調べてみたら、ブルグミュラーの「25の練習曲」のうちの、5番目の楽譜、「無邪気(Innocence)」でした。

きっと、なじみの方々も多いでしょう。

幼いころの記憶は侮れませんよね。

さてさて。

うかうかしていたら、わたしのほうも3月に予定していた上京と、この春口から予定していたワークショップの開催を当面は延期(あるいは中止)せざるを得なくなりました。

しょぼ〜ん。 ← ぴえん、は可愛らしすぎて使えない世代

行きたかったイベントや展示もあったのでとてもとても残念です。

そのうち、東京赤坂のマル秘展は都内研修中の息子のオススメでした。

「そういや、東京いくんだったやね」

「これいってみたら楽しいかも、お母さん好みよ」とーー

http://www.2121designsight.jp/program/inspiration/

おお、ほんとだ、面白そうだ。

よくわたしの好みが解かっているな息子よ、と。

楽しみにしてましたねー

幸い会期が延びたようですので、ワンチャンあるかもしれませんが......

(ワンチャンの使い方、間違ってないかしら? )

もう一人の息子のほうは、ただいまジューシーな手作りハンバーグ研究に勤しんでいるようです。

若者たちが眩しい。

わたしはほうけていくばかり。いやいやまだまだ負けんゾと思いながら。

今朝は、コストコで買ってきた有機グラノーラ(特大容量)を器にかたむけたところ、大量のビーフジャーキーを盛ってしまい、一瞬なにが起こったのか慌てました。

想像してみてください。

グラノーラの袋とビーフジャーキーの袋を間違えるとは...

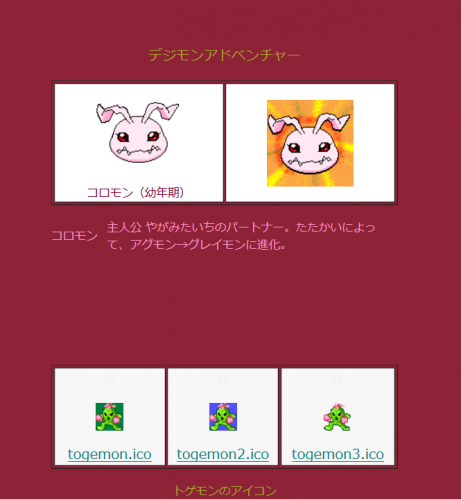

前回の、アイコンづくりの続きを少し。

あなたはー この子たちをー 憶えていますか?

さてさてそうこうしているうちに、確定申告シーズンに!

平成27年分くらいからはサイト利用で更新するようになりラクになったものの、いつもなんとなく億劫な気持ちになっています。

令和元年分は、まだ通知が届いていないと思われる先を待っているところですが、来ている分はぼちぼち入力しておきました。

昨年はこの時期ヨーロッパへ行くことになって、準備でバタバタしていたので(2月19日に福岡を出たので)たしか16日くらいに提出したような記憶があります。

会社のほうはいつも税理士さんにお任せしているものの、秋に何年ぶりかの税務調査が入ってきて(やっぱりコレって急なんですね)、それも展示会やら義兄たちの予定が詰まっている直前だったので、それはそれでほとんど役立たずのわたしまで慌ただしい気持ちになりましたヨ。

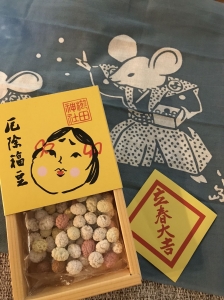

2月3日は、義父がとても楽しみにしていたお櫛田さんの豆まきに参加させていただきました。

年男の義父の介添えと撮影係に徹するつもりが......(裃を着させてもらったりするので)義父が気前のいいことにわたしの分まで申し込みしちゃったので、「わたしはちがうのー、年女じゃないのー、福の神でもなんでもないのごめんなさいー」と心のなかで言い訳なんぞしながら、一緒に豆まきに上がらせてもらいました。

これでは義父の豆まく姿が撮れないなあー と思っていたら、顔見知りの方がちょうど参拝に来ていたらしくて、義父のベストショットを撮ってくださっていたようで、あとでご連絡をいただき驚きました(その方こそ福の神さまですね!)

色々ご親切に有難う御座いました。

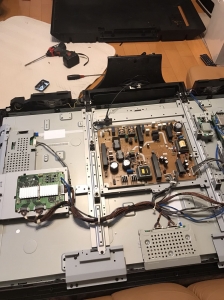

あと、1月末にテレビの音声が壊れて、”テレビっ子”育ちの夫氏がその場で大騒ぎして分解をしていました。

この人はなにごともやると決めたら早く、直せないとわかったとたん新しい契約をさっさと進めてしまい、2011年くらいから保管していた秘蔵VTR~わたしコレクション~ が完全に観られなくなりました。しくしく(T T)

1月も終わりかけですが、あらためまして本年もよろしくお願いいたします。

ツイッターで、大濠公園の福岡武道館移設の件をリツイートしています。

もう一年半くらい前になりますか。福岡市のNPO法人主催の会に出席して、写真家の方のお話をうかがったことがあります。

大濠公園には、四季を通して植物だけでなく、色とりどりの野鳥や昆虫がたくさんきていて、人には何気ない植え込みひとつにも生命のサイクルがあるという話を拝聴しました。

小型の野鳥なんかも植え込みがあるから、外敵から身を守り、生息できるそうです。

福岡武道館の解体と移設はもう決まったようですので、わたし個人が何かを言ったところで受け入れられるとは思いませんが、市のセントラルパーク構想の全体図案を見せてもらったところ、大型のバスの乗り入れもあるそうで(観光客誘致でしょうか?)、願わくばせめてもの、そういう方面の配慮をしていただけたらいいなと思い書きました。

公園設計のプロの方々を交えての新たな造園でしょうから、深いお考えはあるとは思いますが……

さてさて。

1月は行事も多くあり充実していた反面、身体への負担もあったと思うので、2月3月に向けて、心身をととのえて調子をあげていきたいと思っています。

創作方面では、昨年オファーをいただいた先から近況がわかるご連絡もありました。海外方面のご契約で本当に有難いことです。

とっても楽しみです。もうすぐ第一報をお知らせできるのではないかなあ~

おまけ

年末に予備のサーバーの整理をしていたら、1999年ごろのイラストデータがごっそり出てきました。

一時期、ドットでアイコンをつくることにハマってまして(ソフトはペイント)、サイトまでつくっていたのです。

当時は二つ三つ掛け持ちの仕事をしていたうえに子育て中ですし、ほんと楽しくてやっていたことだと思います。

こういう遊びはむだと思われるかもしれませんが、のちのち、福岡の社団法人さまからオファーをいただき、ホームページ制作とキャラクター広報を任されてますし、自著『きっと泳げるよ、カバのモモちゃん』では挿絵も任せてもらえて、モモちゃん絵が誕生しました。そして、少なからず今の仕事にもつながっているんですよ。

それにしても、あの頃の体力カムバーックって気持ちです。

いまは、ひとつひとつをこなすたびに、えんやこら、ですものー。

新年に、久ぁしぶりにつくってみました~

これまで触れたとおり、信仰には少し距離を置く背景がありましたが、稽古場にお供えの鏡餅が二週間以上カビずにいたのを初めて目の当たりにして、歳神さまは、確かに、お清らかにいらっしゃると思いました。

この年末年始、福岡は雨も降ったほうで湿気も多かったのです。

その方面にはかなり鈍感なわたくしでも、「大物」の気配を感じとりました。

いきなり大きな話だと思うけど、わたしは特定の宗教の信者ではありません。

というのも、わたしの実家は神道で、夫氏の実家は大乗仏教の宗派で、家族ぐるみで親しくしてもらっているお寺さんは黄檗宗で、従兄はクリスチャンで、歴史をさかのぼると先祖にはキリシタンもいたらしい……という具合で最初から"まぜまぜ"の思考でいないと頭のなかが整理できないからです。

そして時には、ひとつに固執すると、人づきあいもうまくいかなくなるからです。

たとえば一日の初めに、神様に拝礼して(お稽古場)、夫家の仏壇のお花の水をかえて、伯母と従兄に「メリークリスマス!」を言って、お寺さんのお呼ばれ会に行くという流れもあり得ます。たった一日に。 ←今週末あたりがそう

それぞれの熱心な信者からしたらどのように思われるのでしょうか。

ただ、それぞれに向かいあうときにできるだけ心はやわらかくありたいと思っていますが……

今の世に、神仏習合の考え方が日本人の"モトモト"にしみ込んでいてよかったなあとつくづく思っています。

でなかったら、まわりの人、一人ひとりを大切にすることも難しかったでしょうから、ね。

そうそう。そういえばその流れで。

このあいだ天神のお店で着物の羽織を選んでいるときに、外国人の旅行客とみられる男の人がとつぜん話しかけてきたんです。

着物を手に広げながら、

「これはワイフにどうか?」(簡単な英語)

「タイはどれか?」(帯のことだと思った)

などなど。

ほかにも別の男性となかにはヒジャブをかぶられた女性が数人いらっしゃいましたね。どの方が「ワイフ」かわからないし、一緒に「ワイフ」を連れているとも限らないので、そこは慎重に受け答えしました。

ショップの店員さんいわく、近ごろ、記念に買って帰られる方が増えているそうです。

着ているすがた見たかったなあ。

※12月9日付 画像と後述を追加しています

まずは、お知らせです。

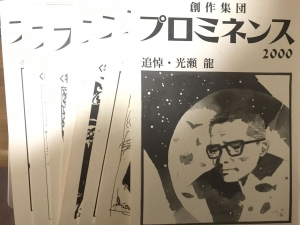

所属の創作集団プロミネンスのサイトのトップページに追悼文が掲載されています。

眉村卓先生があちらに旅立たれて今日でひと月が経ちましたね……。

ぜひにぜひにアクセスしてみてくださいね。→http://ss-prominence.com/

福島賞ではかなり古株のわたしですから、お亡くなりになった先生方との思い出話などもどこかで書きつづりたいと思いつつも(とくにかつての選考委員でいらっしゃった光瀬龍先生、木暮正夫先生方とのエピソードなど知りたい若手の会員もいると思います)発表の機会がこれまでなかったのです。

わたしは島根県松江の県立短大を卒業しているんですが(のちに島根県立大に吸収合併)、一度プロミネンスの会員で松江出雲ツアーに行ったことがありまして、中尾明先生、南山宏先生、高田勲先生方のご紹介で、SF作家の豊田有恒さんとお食事をさせていただいたこともありました。

豊田さんは当時は確か島根県立大の教授でいらっしゃいました。畑中弘子さん、廣田衣世さんもご一緒の楽しい旅でした。

昔話に花を咲かせる先生方からは、ウィキペディアに書いてあるようなこととは遠く(なぜだったんでしょうね?)出てくる出てくる創作関係ごとはお互いをねぎらうような内容で和やかに歓談されていらっしゃいましたね。

だいたい、本人が正式に発表していること以外は「第三者」の憶測にすぎないのではないか……それとも御大方の盛大な仕掛けだったのか(SF界を盛り上げるため? …これもただの憶測)とまで勝手に思えたできごとでした。

いつか追悼をかねてのSFアンソロジー集など企画できたらいいなあと個人的には思っています。あくまで個人の願いで現時点では誰かにご相談しているわけではないです。

プロミネンスが昔発行していた会報も、できればテキストで起こしたほうがいいのでは……というくらいの貴重な内容のものがあります。著作権などで難しいでしょうか……。

表紙:金森 達

11月30日は、日本児童文芸家協会さまの「第1回 童話塾in九州」の案内状をもらいまして行ってまいりました。わたしは長年日本児童文学者協会の会員ですので会を跨いで参加させていただいたこと感謝申し上げます。(両会は作家のうちうちでは、”児文芸””児文協”と略してもよく呼ばれています →後述)

講師の先生方からはたくさんの新たなヒントをいただけましたし、会場には、創作仲間というより”児童”書仲間ですからもはや幼なじみではないか? というメンバーの顔触れに 何かぐっとこみ上げるものがありましたね。季巳明代さんとお別れ時にガシッとハグしあいました。森田きよらさんとはたぶん15年ぶりくらいの再会でした。

理事でいらっしゃる高橋うららさんとは、”うらぴょんさん”と呼ばせてもらっていたころから親しくさせていただいています。(いまはそんな風にはとても呼べませんが)

会場で一日早く販売されていた『児童文芸』12月1月号 特集「児童文学塾デビューへの道」を開いてみると、巻頭に沢田俊子さんがご寄稿されていました。福井県の第1回恐竜文化賞のエピソードに、えっ? あのときそんなことがあったの? と初めて知ったびっくりな内容でした。1995年11月26日のことであの日福井は大雪でした。

会場までの先生方のお足運びも大変なことでしたでしょう。

わたしもビギナーズラックの最初の最初の受賞でしてようやく辿りついた会場では舞い上がりあまりにボーーーーッとしていました。企画監修の竹内均博士には声すらかけられませんでした。本当の「ど素人」というのはわたしのような者のことです。 気になった方はぜひぜひお買いもとめのうえご覧くださいませー。(…あら、宣伝)

6月・7月号では「保育絵本へのアプローチ」という特集でこちらも購入させてもらいました。巻末の福島賞の公募広告に名前が載っていました。こんな風に知らないうちに知らないところで名前がひょっこり載っていたりするのもとても嬉しいですね。

あとになりましたが、はや12月です。信じられません。ほんとうに一日一日が過ぎるのが早いですね。 福岡でも急激に冷え込む日があったりとさすがに冬の寒さを感じています。残暑がいつまでも続いていた分、余計ですね。 どうかくれぐれもいつもよりご自愛くださいますように。

============

後述つづき

児童書の作家が多く所属している社団法人が主にこの二協会なのですが、ほかに、”童美連”といって絵を描く職業画家向けの団体もあります。正式名は「日本児童出版美術家連盟」です。

このような社団法人に対して、創作集団プロミネンスは親睦団体という位置づけになりますでしょうか。

あれこれ、総しあげ期間で集中中(って、ちゅうちゅうヘンか)であります。

お返事等おくれがちになります。

初代パソのころの、ペイント(マウス)で描いた絵を置いときます。

Illustration 大塚菜生

取り急ぎ、本日の言いたいこと。

不謹慎かもしれませんが、ドラマの代役が間に合わない場合などは衣装はそのままのCG俳優をアテたらどうかなあと思いますけど。

老若男女の顔パターンを作っておいて、声優さんもいっぱいいらっしゃいますし、ね。

CG駆使されている番組ありますので、技術的には可能ですよね。あとは違和感が解消されれば......? でしょうか。

以下、18日付追記です。

10月に、時代ものの衣装を着させてもらったりしてあらためて実感したわけですが、こういった装束(大鎧の背中部分)の紐結びひとつにしても、慣れた方でも10分から15分くらいかかってました。

ドラマ好き個人の気持ちとしては、もちろん、「無理をするくらいなら、延期になってもいいのになあ」ですですゾ。

このところ免疫力が落ちていたみたいで、急遽、ちょっとした手術を受けました。

本人は元気になれたつもりでしたが、昨年、晩秋に患った感染症からの後遺症が根深かったみたいです。

後遺症じたいは筋力低下とか体内の一部の機能的なことで、他人に害をあたえるものではありません。そして、疲れが最大の敵とか......

これまで一馬力でできたことが三馬力必要になるとしますと、別のところに負担が行ってしまう、というようなものです。

でも入院せずにすみましたし、術後じゅうぶんに充電した夜には、楽しみにしていた劇を観に行ったりしましたよ。

(自分自身に馬鹿に違いないとツッコミしながら......)

本当につらいのは、自分のカラダのことではありません。

千葉や各地域の台風や大雨の被害で心休まらないなかの、首里城の焼失、言葉のかけようがありません。

昨年6月の、コールサック社さま出版の沖縄詩歌集をきっかけに沖縄を取材し、沖縄を素材にした話を書いていたところだっただけに、あれも、あれも消えてしまったのかと震えました。

ツイッターでは、また復元したらいいなど盛り上がりのツイートを見かけますが、この30年に命をかけた人がいたはずです。

詩のほうは、実父のつながり、従姉さんと亡き伯母から下地をいただいたものでした。

物語のほうも、快復してどうにか仕上げなくては......とあらためて決意をしました。

ほかにも、持ち込みや企画をできるところから再開していますので(相手あってのことですので)ヤル気は満タン! といいますか充満中なのですよ。

しんどいときにたくさん励ましていただいた、上野のヤマシロヤさんで、今年もカービィの楽しいイベントが開催されると発表されています。

絵本などを買っていただいた方には、おまけもあるようです。

カービィ関連も、まだまだお知らせできること今後もあると思いますので、ファンの方はひきつづき楽しみにしていてくださいね。

※追記画像をアップしました。これは、花鳥図(康熙丙戌花朝 孫億作 1706年)の複製画と思われますが、所蔵の文化財も消失したかもしれないとニュースで知りました。